La Vie Autrefois

La Maison

Les vieilles maisons étaient en partie en bois et couvertes de bardeaux de mélèze. Elles étaient construites sur ce type cour avec une grande porte d’entrée, en avant du bâtiment. Celui-ci comporte au rez-de-chaussée une vaste écurie, la cuisine, les caves et les chambres. Au-dessus, la grange où l’on entasse le foin pour l’hiver. Devant la grange, on trouve des balcons afin de permettre aux céréales de sécher.

Le rez-de-chaussée est en partie dans la terre, en raison de la rigueur des hivers.

Autrefois, l’étable était la pièce habitée pendant la plus grande partie de l’année. Cette habitude se retrouve dans d’autres régions de France et également dans d’autres pays étrangers. Pendant les longs mois d’hiver, on y trouve une chaleur qu’il serait difficile de maintenir dans une autre pièce, même en y brûlant beaucoup de bois. L’inconvénient est qu’il s’y forme une grande humidité qui se condense sur les murs. Les étables sont ainsi disposées : au fond les vaches et les bêtes de somme, ayant chacune leur stalle et attachées à la crèche par une grosse chaîne. Les déjections sont reçues dans une large et profonde rigole, située en arrière des animaux, ce qui les empêche de se répandre. Quand c’est nécessaire, elles sont évacuées dehors.

L’autre partie de l’étable se trouvant près de la fenêtre est couverte d’un plancher. Elle porte le nom de Taurier. Là se trouve la table, le poêle, la batterie de cuisine, un dessoir. Les lits sont alignés le long du mur, presque toujours en face de la porte. Ils sont un peu relevés, entièrement clos de trois côtés ainsi que du haut. Le devant est fermé par un rideau appelé Courtino. Un banc longe l’alignement ; quelquefois une planche pouvant se relever ou se rabattre est fixée à un lit : c’est la Croussouiro, destinée à porter le Cros (berceau).

Le devant des lits était décoré de gravures au couteau et on y trouve des sentences, les noms et les prénoms des propriétaires…

Parmi les autres pièces de la maison, la plus importante est la cuisine. C’est là que se trouvaient l’âtre où était suspendu la crémaillère (Cumascle), les grands chaudrons (Peyrors), le grand dressoir à étagères et à placards.

Les meubles et ustensiles étaient les armoires, les grands coffres (Escrings) servant à recevoir les grains ou d’autres objets comme les outils ; les coffrets dans lesquels les femmes enfermaient leurs fichus, coiffes, dentelles ; les Arches pour conserver le grain, le Maits pour pétrir la farine et faire lever la pâte ; la Tarnoliro, le Lazagnor, la Redouiro pour faire les pâtes alimentaires ; Lou Chiviller, étagère à pain la Bouto, tonneau portatif pour contenir l’eau potable.

Les coffres et les coffrets étaient décorés de sculptures, avec le nom de leur propriétaire et la date de fabrication du meuble.

Autrefois les draps de lit étaient en laine ; on se couchait sur des paillasses faites en paille de seigle ; il y avait de grossières couvertures, très lourdes, désignées sous le nom de Flassa.

Après Pâques et jusqu’à Noël, les habitants transportaient leur activité dans les chalets (Muando). Il ne restait au chef-lieu que les vieillards et les infirmes. Le travail des champs, le soin du laitage et la garde des troupeaux exigeaient ces migrations annuelles, mais chaque samedi ou le dimanche matin, presque tous descendaient au village pour la messe et remontaient le soir au chalet. Les écoles étaient désertées et elles n’ouvraient que vers fin novembre.

Le Costume ~ Les Bijoux

CEILLAC a toujours eu pour les femmes dès le XVII ème siècle un costume local.

Pour l’homme, ce fut comme, dans toutes les Alpes, l’habit à la française, la culotte, les bas et le tricorne remplacé au milieu du XIX ème siècle par le chapeau monté et pour le travail, le bonnet pointu de laine rouge porté sous un grand chapeau afin de mieux garantir du soleil.

La Ceillaquine portait une robe d’une seule couleur, ordinairement « oseille cuite », la taille assez haute, les manches se terminant de suite au-dessous du coude, avec un large revers bordé en haut et en bas d’un ruban vert de préférence, ainsi que le bas de la jupe qui était longue et très ample. Le tablier sans bavette était du même ton que la robe et recevait dans sa ceinture les deux pointes de devant d’un fichu ordinairement rouge, quelquefois agrémenté d’ornements bleus, verts ou jaunes. La couleur de la robe et le nombre des rubans la bordant variaient selon que le costume était porté par une jeune fille, une femme mariée ou une veuve.

La coiffe était faite en toile de lin, avec une calotte ronde horizontale, à fond presque plat, entourée d’un ruban rouge et ornée à l’avant d’une large oréole plissée en éventail, et relevée en entonnoir, qui encadrait le visage et qui, quelquefois, était bordée d’une dentelle forte, faite aux fuseaux.

Pendant les jours de la semaine, les femmes tournaient autour de leur tête, un carré de toile dont les deux bouts pendaient ou s’élevaient à volonté. Les bonnets d’enfants étaient faits de soies variées aux couleurs crues et voyantes.

Le complément naturel de la toilette féminine a été de tous temps le bijou… Il est probable que l’anneau conjugal existant dès les temps reculés, les peuples antiques en faisaient usage. Dans les Alpes dauphinoises, les plus répandus étaient la croix et le cœur d’or, retentis ordinairement par un ruban de soie ou de velours formant collier et clos sur la nuque par un fermoir également en or. L’argent n’était porté que par les paysans pauvres.

Les bijoux épousaient des formes et des décorations diverses. Des anneaux d’or suspendus aux oreilles ou de grandes boucles de forme spéciale, appelées « Briquets » (pendiquets) complétaient la parure.

Les bijoux s’offraient en général le dimanche qui suivait la demande en mariage, et le futur conduisait sa belle aux accords, dont le présent habituel était une croix en or.

Le jour du mariage, il donnait la bague d’or, dite de pucelage, représentant primitivement un cœur, couronné ou non par deux mains, et plus tard au XIX ème siècle, deux mains seulement s’étreignant.

La Famille

La famille était de type patriarcal. Presque toujours c’était le père ou l’aïeul qui conservait l’autorité sur les membres de la famille et plus particulièrement sur ceux vivant sous son toit.

Les droits d’aînesse et de masculinité ont été longtemps pratiqués. On évitait la division des propriétés et on assurait la conservation du patrimoine des ancêtres, le plus possible. En l’absence de tout héritier mâle, les filles recueillaient la succession, mais dans le cas contraire, elles n’héritaient pas.

Généralement, c’était l’aîné qui se mariait qui gardait la maison. Ses frères restaient célibataires cohabitaient avec lui ou s’installaient dans des familles ne comprenant que des filles. Les filles célibataires continuaient presque toujours à vivre dans la maison paternelle.

En ce qui concerne les mariages, ils étaient conclus souvent par l’autorité familiale.

Quand une jeune fille sortait de la maison paternelle, elle emportait avec elle un coffre renfermant son linge et ses habits, ainsi qu’une brebis. La Naissance

On baptise le nouveau-né le plus tôt possible. Il est porté à l’Eglise dans son berceau par le parrain accompagné de la marraine et du cortège des parents et amis.

L’accouchée » Pailloro » est visitée par les parents, amis et voisins qui lui apportent des œufs ou de petits cadeaux pour elle et le bébé.

Le Mariage

Lorsqu’un jeune homme courtisait une jeune fille, il cherchait à rendre ses visites les plus secrètes possibles. La jeunesse parvenait toujours à les connaître, et une nuit, on répandait une traînée de sciure ou de cendres de la maison du jeune homme à celle de la jeune fille. Ainsi, la nouvelle se répandait rapidement.

Lorsqu’un jeune homme voulait épouser une jeune fille, il s’en ouvrait à ses parents. Si le mariage leur convenait, ils se mettaient en rapport avec ceux de la jeune fille ou cherchaient une relation commune aux deux familles pour le faire.

Comme partout, en dehors des sentiments des deux jeunes gens, il fallait régler la question de la dot et les clauses du contrat. Dès que le mariage est décidé, les fiancés rendent visite à leurs parents. Ils y vont à cheval si cela doit les conduire loin. La fiancée monte en croupe et c’est ainsi qu’ils se rendent à la mairie pour faire les déclarations légales.

Le repas de fiançailles » Fourmailles ou Froumailles » est donné par les parents de la jeune fille aux plus proches parents, le dimanche avant le mariage. Après le repas, les fiancés reçoivent la jeunesse, les jeunes gens tiraient des salves de pistolet et on dansait.

Les mariages ont généralement lieu le jeudi. Invités, parents, amis, voisins, se rendent au domicile de la jeune fille où leur est servie une soupe de riz au lait. L’entrée de la maison était garnie d’arbres où étaient accrochées des fleurs en papier. Cette coutume est toujours en usage. Ensuite le cortège se forme avec la jeunesse du village, la jeune fille conduite par son père ou à défaut son plus proche parent et le jeune homme au bras de la mère ou, à défaut, sa plus proche parente. On se rendait ainsi à la mairie, puis à l’église.

Au retour du mariage religieux, c’est le père de l’époux qui conduit la mariée et la fait pénétrer dans la maison où elle habitera désormais. C’est l’époux qui donne le repas de noces. Celui-ci est pantagruélique.

A la porte du domicile conjugal, se tenait une proche parente du couple, un grand plat à la main, pour recueillir les cadeaux offerts aux jeunes mariés.

Lorsque les époux se retiraient, les jeunes gens cherchaient à connaître le lieu de leur retraite et allaient leur offrir du vin chaud et des friandises.

Lorsqu’une jeune fille se marie hors de son village, il est coutume de lui faire » barrière « . Les jeunes tendent un ruban en travers de la route. Les jeunes époux pour passer doivent trinquer avec eux et payer un droit de péage suivant leurs moyens et leur largesse. Le montant de la barrière sert à organiser un banquet auquel ont droit d’assister tous les jeunes gens enrôlés dans la jeunesse.

Les Funérailles

Le décès est annoncé par les cloches sonnant à toute volée (Lous Clars). Pour les hommes, on sonne trois fois et pour les femmes, deux. Quand une personne originaire du pays décède dans une localité, lointaine, on sonne aussi le glas dès que parvient la nouvelle de la mort. Dans l’ancienne chapelle des Pénitents se trouve encore actuellement la liste des derniers de cette confrérie. Ces Pénitents allaient à travers le village, agitant une sonnette et annonçant le décès. Ils veillaient le mort et aidaient à la mise en terre.

On ensevelissait les morts dans une sorte de chemise de toile confectionnée pour la circonstance. Le cercueil est fabriqué par des amis ou voisins du défunt avec des planches de pin qu’on tient en réserve à cet effet.

Les gens du village, principalement les femmes, viennent dans la soirée qui précède les funérailles, prier autour du corps.

Le cortège se forme à l’Église et se rend à la maison mortuaire. Pendant la cérémonie, on laissait à découvert le visage du mort. Les cloches sonnent à toute volée et le cortège se reforme pour se rendre au cimetière. Il n’y a pas de fossoyeur rémunéré et chaque famille doit, à tour de rôle, fournir un homme pour creuser la tombe et la combler.

Comme dans beaucoup de pays, les enterrements étaient suivis d’un repas et de libations. C’était tellement dans les mœurs que les testataires prenaient des dispositions à ce sujet.

La lecture des registres d’État Civil anciens apporte toujours une source de renseignements des plus curieux, sinon intéressants.

Le registre de la Commune de CEILLAC, le plus ancien que possède actuellement la Mairie, date de 1629. Ce livre, épais de six cents feuillets, contient tous les actes de naissances, mariages, décès jusqu’en 1722 (exactement du 27 août 1629 au 21 juillet 1722) soit près d’un siècle.

Il serait curieux de dénombrer le nombre d’actes : naissances, mariages, décès.

Il est écrit en latin jusqu’en octobre 1673. A partir de cette date, il est paraphé par un tampon sur la plupart des pages, en haut, au milieu.

De 1673 à 1722, dix tampons différents en : 1673, 1674, 1679, 1680/81, 1689, 1698, 1704, 1706, 1712, 1715.

Un sondage effectué dans ce livre révèle qu’en 1686, il y eut, 34 baptêmes, 4 mariages, 23 décès. Sur les 23 décès, 14 sont des enfants : 12 de moins de un an, un de deux ans, un de six ans. Ce dernier » suffoqué par l’eau du torrent « .

Ensuite, plus aucun décès jusqu’à l’âge de 55 ans (un), 60 ans (un), tous les autres s’échelonnant de 70 à 96 ans…

En 1703, 41 baptêmes, 3 mariages, 17 décès. Pour ces derniers, neuf enfants de moins de 10 ans et huit adultes, le plus jeune ayant 52 ans, le plus âgé 70.

Il est écrit en latin jusqu’en octobre 1673. A partir de cette date, il est paraphé par un tampon sur la plupart des pages, en haut, au milieu.

De 1673 à 1722, dix tampons différents en : 1673, 1674, 1679, 1680/81, 1689, 1698, 1704, 1706, 1712, 1715.

Un sondage effectué dans ce livre révèle qu’en 1686, il y eut, 34 baptêmes, 4 mariages, 23 décès. Sur les 23 décès, 14 sont des enfants : 12 de moins de un an, un de deux ans, un de six ans. Ce dernier » suffoqué par l’eau du torrent « .

Ensuite, plus aucun décès jusqu’à l’âge de 55 ans (un), 60 ans (un), tous les autres s’échelonnant de 70 à 96 ans…

En 1703, 41 baptêmes, 3 mariages, 17 décès. Pour ces derniers, neuf enfants de moins de 10 ans et huit adultes, le plus jeune ayant 52 ans, le plus âgé 70.

L’alimentation

Les repas sont au nombre de trois :

– Lou Dinar, repas du matin (Lou Goustaroun)

– La Merendo, repas de midi (Lou Goustar),

– La Cino, repas du soir (Lou Soupar).

La Merendo est le repas le plus copieux. La viande en est quelquefois l’élément principal (porc, vache, brebis tués au cours de l’hiver et salés). On y mange le plus souvent des pommes de terre, accommodées de diverses façons, le pot-au-feu, les pâtes alimentaires, le riz, etc…

La Cino se fait également avec des bouillies au lait (Poutilles) faites avec de la farine, des potages divers aux herbes, aux pommes de terre, des pâtes, lazagnes, crousetons, gruaus, etc…

Autrefois, le laitage constituait le fond de l’alimentation. Chaque particulier fabriquait alors son fromage et son beurre. Mais, peu à peu, il s’est produit une modification en raison de la constitution d’associations appelées » fruitières « . Les particuliers vendaient le lait à ces fruitières exploitées par des industriels, qui le dirigeaient vers de grands centres. Les habitants conservaient la quantité nécessaire à leur famille, mais devaient tirer leur alimentation de produits venus du dehors. Dans certains villages, les habitants se sont groupés pour fonder des coopératives d’achats.

Ainsi, l’alimentation est devenue ce qu’elle est un peu partout. Des bouchers vendent de la viande fraîche surtout pendant l’été, des particuliers se groupent parfois pour tuer un mouton dont ils se partagent la viande.

On faisait cailler le lait pour en tirer des fromages. Le petit lait et ses sous-produits étaient très utilisés. A Ceillac, on faisait avec du petit lait, le Rapasta, sorte de fromage frais.

En ce qui concerne la viande, le porc constituait la principale provision. On achetait des gorets que l’on nourrissait jusqu’à ce qu’ils aient atteint la grosseur désirée. Souvent, on les tuait en Novembre et en Décembre. Cela donnait lieu à une petite fête à laquelle étaient conviés parents, voisins et amis. Au cours de cette journée a lieu un repas où l’on ne mange que du cochon (Rebobi). A CEILLAC, par exemple, on mangeait des beignets de sang de cochon, un morceau de viande de cochon cuit avec des légumes…

La vigne ne pousse pas en QUEYRAS. Le vin se transportait encore au cours du XIX ème siècle dans des outres. Il n’était pas d’un usage courant dans toutes les familles. Cependant, la plupart des Ceillaquins possédaient une vigne à GUILLESTRE ainsi qu’une maison où le vin était mis en réserve.

Le pain se faisait par grandes fournées au four banal, pour une partie de l’année. Il n’était pas rare de voir des pains d’un an. Il devenait très dur et on le coupait avec des couperets dits Chanestre. Le seigle en était l’élément principal. Par la suite, on y mélangea du froment.

Cependant, le compte-rendu des commissaires faisant les révisions des feux nous montrent qu’à certaines époques, les habitants du QUEYRAS vivaient de façon assez misérable.

En 1433, un commissaire et des témoins visitent des maisons. Ils ajoutent dans leur compte-rendu que » les habitants du QUEYRAS, en général sont très misérables ; ils ne font pas usage du vin, ni ne mangent de la viande, n’emploient pas de sel ou parcimonieusement, mais se nourrissent de laitages en temps permis ; en Carême, ils ne mangent pas de poissons, excepté les plus riches ; ils n’usent de l’huile qu’en petite quantité et dans les maisons où il y a de huit à neuf personnes, on passe le Carême avec deux ou trois livres d’huile, ils se privent de sel, quoique très nécessaire, n’ayant pas les moyens d’en acheter. Ils se nourrissent pour la majeure partie du pain d’orge, cuit sous la cendre, de raves, d’herbages, et bien modiquement de légumes, attendu qu’ils ne croissent pas en QUEYRAS. Beaucoup n’ont pas de drap de lin à leur lit, ni de chemises ; même pour les enfants au berceau, on les enveloppe dans des draps de laine, à cause de la très grande pénurie et de la pauvreté et beaucoup, parmi les habitants de la châtellenie qui vivent péniblement et qui se doutant, au cours des temps, de la finale dépopulation du pays, et particulièrement avisés, voyant la fertilité d’autres contrées, délaissent de jour en jour leur séjour parce que, particulièrement en Piémont, ils trouvent certains nobles qui, pour peu, donnent de grandes étendues de terres à cultiver, convenables et fertiles et deviennent les hommes de ces nobles « .

P. ROUSTAN, dans son ouvrage » Un Maire légendaire » (Imprimerie Forézienne, 1906), fait remarquer : » Avec cette nourriture que le citadin qualifiera de grossière, la population de CEILLAC est belle, robuste, intelligente, laborieuse, économe pas de goitreux, pas de crétins, pas d’idiots parmi elle. On a compté dans un demi-siècle, six capitaines d’infanterie, dont deux frères et presque tous chevaliers de la Légion d’Honneur. La population fournit largement son contingent à notre armée elle a aussi un certain nombre de prêtres « .

Quelques recettes de Ceillac

* Genre de Pot-au-Feu

Morceau de cochon frais cuit avec des pommes de terre, un poireau, comme pour le pot-au-feu.

On retire le morceau de viande et on laisse consumer le jus avec les pommes de terre qui roussissent.

* Lou Menuis

Pâtes que l’on fabriquait et que l’on mettait dans la soupe.

* Crousetoun

Pâtes arrondies coupées en petits bouts comme des macaronis, que l’on faisait bouillir comme des pâtes et que l’on mangeait assaisonnées avec du fromage (Fabrication : lait frais, œufs, farine).

* Matefin

Actuellement, on ne fait plus de farine de froment à CEILLAC, mais, autrefois on en faisait. C’est avec cette farine qu’étaient fabriqués les Matefins (Fabrication : farine de froment, œufs battus, lait).

On mélange tout ceci pour obtenir une pâte, ni trop dure, ni trop liquide. On versait ce mélange dans une poêle dont on avait frotté le fond avec un morceau de lard. Faire cuire comme une crêpe (sur les deux côtés). Autrefois, la poêle était faite dans une lauze.

* Soupe d’herbe

Avec des herbes ramassées au printemps pour qu’elles soient plus tendres. Ramasser : pissenlit, lou crouket, la bouine, la plaouso, l’oreille de chat.

Mettre ces herbes lavées dans de l’eau avec des pommes de terre, des carottes, des poireaux, du persil. On passe cette soupe, mais on peut la manger non passée.

En hiver : on met une salade au four pendant quelques minutes. On effrite cette salade desséchée, puis on la met dans l’eau bouillante environ cinq minutes. Ensuite, on en fait une soupe avec d’autres légumes, plus de l’oignon et de l’ail.

* Bigno ou Tourtel de Trufo

Laver et bien essuyer les pommes de terre crues. Les râper avec une râpe à fromage. Mélanger ceci avec deux ou trois œufs, un peu de farine, et du lait. Mettre à cuire dans une poêle comme une crêpe.

* Beignets de Sang de Cochon

Du sang frais, beaucoup de fromage râpé, du pain grillé écrasé, des œufs. Bien mélanger le tout et faire des beignets. Mettre une cuillère à soupe de ce mélange pour chaque beignet.

* Bleu de Ceillac

Fromage pressé fabriqué avec du lait de vache et du sel que l’on mettait dans un moule. Il bleuissait naturellement au bout d’un mois environ.

A CEILLAC, on ne fabriquait pas de fromage de chèvre.

* Soupe à la farine d’orge

Mettre à cuire dans de l’eau salée des pommes de terre coupées en petits morceaux avec des poireaux. Mettre aussi de la graisse de bœuf pour donner du goût.

Lorsque c’est presque cuit, mettre de la farine d’orge. Cela donne une soupe très noire.

* Soupe à l’orge perlé

Pommes de terre, orge perlé, poireaux.

Cela donne une soupe noire, mais moins que la soupe à la farine d’orge.

Orge perlé : orge travaillé. Les différentes enveloppes ont été enlevées et il ne reste que le grain.

Les Veillées et les Distractions

Pendant les longues soirées d’hiver, on se groupait dans une écurie assez vaste. L’éclairage était très rudimentaire jusqu’au moment où s’est répandu l’usage de l’huile minérale, il était seulement composé du Chaleil (Creijor) suspendu par une chaîne au plafond.

Dans la cuisine où l’on demeurait le plus souvent, il y avait une niche où l’on brûlait le bois gras (fragments très résineux de pin). C’était un éclairage très économique, car l’huile devant venir de l’extérieur coûtait cher.

Les hommes tillaient le chanvre en racontant des légendes, tandis que les femmes filaient pour faire la toile des chemises ou la dentelle des coiffes. Elles filaient aussi la laine des brebis pour faire le drap nécessaire à la maison. Les enfants s’amusaient entre eux. Les jeunes gens jouaient à la Mourro, jeu italien particulièrement animé. Jeunes gens et jeunes filles se livraient également aux plaisirs de la danse.

Le jeu de boules est pratiqué durant la belle saison. Les hommes jouent aux cartes et au jeu de dames. Le loto est le jeu des familles. Adolescents et enfants jouent aux gobilles, aux palets, aux boutons, au cheval fondu (Cavalino), à la Puercho (sorte de jeu de croquet), à cache cache (Scoundilles Stremailles), à Chavo Souches (ce jeu consiste à s’asseoir à même le sol l’un au devant de l’autre, les jambes allongées, on s’enlace fortement à la ceinture ; deux des joueurs cherchent à rompre successivement l’étreinte qui retient les autres). Il y avait beaucoup de jeux pour amuser les petits enfants ; ils différaient même d’une localité à l’autre.

Au printemps, on s’exerçait au tir. La cible était un pain blanc, un pigeon, une volaille ; le tir se faisait au jet de pierre ou au fusil.

Dès le passé le plus lointain, on danse. On ne peut dire quelles étaient les plus anciennes danses. Au XIX ème siècle, on dansait le quadrille, puis plus tard, la valse, la mazurka et la scottish. On dansait aussi la courante, la gazo (danse piémontaise), la farandole provençale et particulièrement à CEILLAC, la piqua.

Pendant les longues veillées d’hiver, les jeunes dansaient. Les jeunes filles ne s’y rendaient que timidement, par crainte de se voir refuser à confesse l’absolution de Monsieur le Curé. L’hiver on dansait dans les écuries, l’été dans les granges. La vielle et le violon étaient les instruments utilisés. Lorsque le musicien manquait, les jeunes filles rythmaient les danses. Plus tard, l’accordéon remplaça le violon.

Les jouets étaient faits l’hiver par les plus habiles menuisiers, avec du bois, dans lequel on sculptait des animaux. Les poupées étaient également en bois. On les habillait et on leur fabriquait de petits berceaux.

A la Mi-Carême, les jeunes Ceillaquins se travestissaient, allaient de maison en maison, attiraient l’attention des habitants par des mimes et des chansons. Les familles les remerciaient en leur donnant des œufs, du fromage, du vin ou autres gâteries, qui leur servaient à faire un repas en commun.

La Sainte-Anne se fête toujours le 26 juillet. Tout Ceillac se rendait au lac. A la cime du Mélézet, la procession franchissait le torrent pour s’élever à travers bois. Les moins valides allaient à dos de mulets. Plus récemment, les charrettes, puis les automobiles conduisaient les mauvais marcheurs jusqu’au fond de Chaurionde.

Après la messe à la chapelle et le repas pris en commun, des jeux d’adresse et des courses sont organisés. Dans les temps reculés, on attachait à un pieu un coq que l’on devait tuer par un simple ricochet de pierre. Ce jeu assez barbare n’est plus en usage depuis longtemps.

Si la Sainte-Anne se fête le jour même, par contre la Saint-Barthélémy est reportée au dimanche le plus proche.

La procession se rendait à pied de CEILLAC au TIOURE, où une collation était servie après la messe de huit heures, souvent écoutée en dehors de la chapelle, faute de place, par les habitants du hameau. Les résidents ont renoué avec cette tradition.

L’après-midi, fête au village, jeux pour les enfants, et concours de boules.

La Dentelle

Au XVIII ème siècle et pendant une partie du XIX ème siècle, l’industrie de la dentelle fut très florissante : dentelles aux fuseaux servant à orner les coiffes des femmes, leurs fichus ou mouchoirs, guimpes et bavolets.

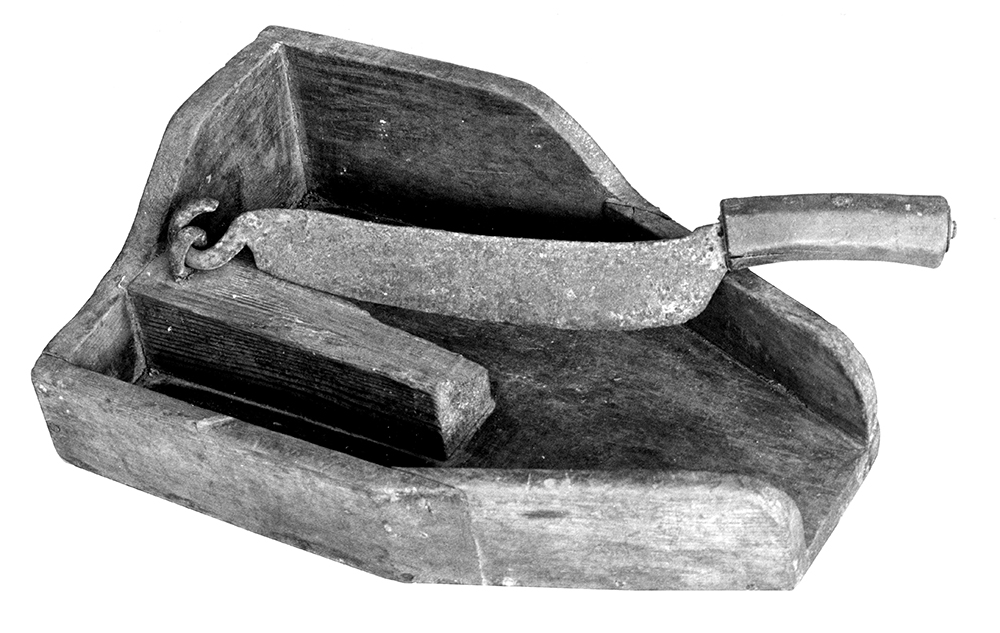

Les tambours à dentelle du QUEYRAS étaient très curieux, extrêmement variés et de très beaux spécimens de l’art populaire. Ordinairement, ils étaient faits en bois de sapin ou de mélèze, de forme ronde, avec des parties plates sculptées dessus et dessous. Ils étaient creux et munis d’une petite porte permettant d’y introduire et d’y conserver les fuseaux dont on devait se servir pour faire de la dentelle. Le pourtour était recouvert de drap sous lequel on plaçait une couche d’herbe séchée ou de paille fine ; afin de pouvoir y piquer les épingles, fixant, pendant le travail, les points de croisement des fils et servant de jalons pour diriger ces fils sur une bande de parchemin fixée sur le drap. Les fils étaient fixés sur le tambour par un bout, à l’aide d’épingles, et par l’autre bout étaient enroulés sur de petits fuseaux en bois que l’on croisait et recroisait suivant divers procédés assez simples en eux-mêmes, mais qui demandaient une grande dextérité de doigts.

C’est le XVIII ème siècle qui a laissé les plus beaux échantillons de tambours sculptés et dont quelques-uns sont de petits chef-d’œuvres. Pour la plupart, ils portaient le nom ou les initiales de leur propriétaire, la date de leur fabrication et quelquefois une maxime.

Pour travailler à la dentelle, l’ouvrière posait son tambour sur un support à quatre pieds sur lequel il pouvait pivoter. Les femmes du QUEYRAS, au milieu du XVIII ème siècle ont fabriqué des dentelles pour orner leurs coiffes, mais avec des fils assez gros, ce qui ne leur permettait pas d’exécuter des dessins compliqués, mais qui mettait ces réseaux plus plats que ceux de la dentelle à l’aiguille, moins chargés, mais plus souples, en harmonie avec le tissu de la coiffe elle-même.

Le Travail de la Laine

Le travail de la laine ne commençait ordinairement qu’après la Toussaint et finissait au mois de mars. Il occupait pendant ce temps d’hiver à peu près tout le monde : les vieillards et les enfants, depuis l’âge de sept ans, triaient la laine (en retiraient les lampourdes, pailles et autres choses de ce genre qui s’y trouvaient). Cette opération ne nécessitait même pas une bonne vue puisque le toucher suffisait. Les hommes battaient la laine pour en faire sortir la poussière, la peignaient et la cardaient, ce que presque tous les paysans savaient faire encore en 1850, et les femmes filaient. Une jeune bergère en gardant son troupeau dans les champs, gagnait par sa quenouille jusqu’à deux sols, ce qui lui suffisait pour sa nourriture.

D’autres femmes et des enfants dévidaient le fil ; le mettaient en chaînes et en bobines pour être remis au tisserand. Presque toutes les familles avaient des métiers à elles et gagnaient de cinq à vingt sols par jour pour peigner ou carder. Une fois tissée, la pièce de drap était remise au foulon (pilon ou marteau qui frappait de haut en bas, sur une planche, des pierres ou de la terre) où elle restait peu, puis était portée dans les magasins après que chaque famille en eut prélevé le métrage nécessaire à son usage.

Les » droguets, ratines, serges, cadis, cordes ou cordelies et les bures « de toutes sortes, étaient les principales étoffes fabriquées et employées par les paysans, qui, dans le Haut Dauphiné, consacraient, en général, la laine de leurs brebis à la fabrication d’une pièce d’étoffe qu’ils appelaient » cordes » et qui mesurait quinze à seize mètres de long. Elle était faite de laine noire et de laine blanche, mélangées au sortir du foulon, pour obtenir une couleur grisâtre, qui faisait que ce drap, ne devant rien à l’art du teinturier, n’était pas brûlé par les drogues et faisait meilleur usage. Pour obtenir les autres couleurs, les Alpins teignaient avec certains végétaux locaux.

Les Loups

L’invasion des loups au XVII ème et XVIII ème siècle fut une véritable calamité publique. Entre 1612 et 1618, on évalua à plus de cinq cents personnes les victimes des loups dans l’Embrunais.

Il est fort probable que le QUEYRAS ne fut pas épargné par cette invasion. On cite de nombreux cas où les loups affamés attaquaient les personnes, pénétrant dans les villages et même dans les maisons.

On raconte cette anecdote : » Le mercredy de Cendres 1663, les loups furent manger deux femmes du terroir de la Sale, l’un d’iceux vint à trois maisons escartées du village de Presle, attaquer une autre femme qui attisoiy son feu dans sa fougaigne, il la tiroit derrière par le gros pli de ses robes, elle croyant que ce fut quelques caresses de son mari, luy tenoit toujours, dit : laissez cela, jusqu’à ce que le sentant un peu extraordinaires et rudes, elle se retourna et tout effrayée et surprise se print à crier : hay ! lou loup, d’une voix néanmoins moins charmée « .

Au commencement du XIX ème siècle, les loups n’étaient pas rares, mais peu à peu ils disparurent complètement.

Sinistres

Il y eut à CEILLAC de nombreuses calamités : sécheresse, invasions d’insectes, incendies facilités par les maisons de bois et les fenils très rapprochés. Le village a été assez peu touché par les épidémies. De même, les guerres ont peu concerné la vallée directement si ce n’est la première guerre mondiale qui mobilisa 45 personnes, dont 17 sont mortes sur le champ de bataille.

Certains affaissements de terrains furent spectaculaires. En 1856, une maison sise sur la rive gauche (actuellement sur l’esplanade où se trouve le monument aux morts) s’enfonça tout à coup dans le sol ; le faîte de la toiture resta quelques jours visible, puis il disparut à son tour. Un trou béant marquait la place du bâtiment disparu. Sur cet emplacement a été construite la petite chapelle de l’Immaculée Conception. Vers 1880, sur un autre point du village se produisit un enfoncement de terrain, sans qu’on ait pu en expliquer la cause. Ces phénomènes géologiques peuvent s’expliquer par le ruissellement des eaux souterraines qui minent le sol avec la présence de poches de gypse.

Le drame le plus récent fut les inondations de 1957 qui, si les dégâts furent très importants, ne firent pas de victimes.

Quelques Ceillaquins illustres

ESMIEU Jean-Pierre

Confesseur de la foi, naquit à la Clapière, Commune de CEILLAC, le 1 er mai 1745.

En 1792, il ne voulut pas prêter serment, sortit de France et alla se réfugier à Acquaviva, dans les Marches d’Ancône, où il exerça la profession d’horloger.

Après l’immigration, il devint Curé de St-Clément (4 mai 1803), d’Eygliers (1807) de Mont-Dauphin (1823) et y mourut le 25 janvier 1825.

GUÉRIN Jacques

Confesseur de la foi, né à CEILLAC le 28 mars 1760, était vicaire de Mont-Morin depuis octobre 1787 quand, le 18 septembre 1792, il refusa de prêter serment et dut émigrer en Italie, il alla se réfugier dans les Etats pontificaux, où il trouva plusieurs autres prêtres, ses compatriotes.

Deux lettres qu’il écrivit alors à sa famille donnent des détails sur son exil.

Après le Concordat, il devint curé de la Faurie (1803) archiprêtre de Vitrolles (1823), chanoine de Gap (même année), et mourut dans cette dignité en septembre 1833.

GUÉRIN Pierre

Marchand colporteur, né à CEILLAC, était allé vers 1520 se fixer à ROMANS, où il fut successivement orfèvre, changeur, directeur de la monnaie.

Il eut un fils, Antoine, juge mage de Romans et auteur de la GUERRE DES PAYSANS en DAUPHINÉ (1579-80) ; pour petit-fils, François, Conseiller au Parlement, et Nelchior, auteur d’un abrégé d’Histoire Sainte et Profane.

Aymard, Jésuite et Missionnaire en Égypte, pour autre descendant.

Le Cardinal Guerin de Tancin, Archevêque d’Embrun et sa sœur, Mme Guerin du Tancin, mère d’Alembert. Ce nom de TANCIN était celui d’un petit fief du Grésivaudan dont ils étaient devenus Seigneurs. Mais toute la lignée, hors le chef, appartient à la Drôme ou à l’Isère.

FOURNIER Jean-Antoine

Dit » le Maire de Ceillac « , naquit en 1769 dans cette Commune qu’il administra pendant de longues années. Par sa force de caractère, son amour du bien, son esprit de rectitude et de justice et ses principes chrétiens, il avait acquis dans cette localité, une autorité pour ainsi dire souveraine. Il établissait des règlements, portait des arrêts, prononçait des jugements, et en tout il était obéi. Jusqu’à sa mort, il porta le costume usité avant la Révolution et ne le quittait même pas pour paraître devant le préfet. Il mourut en 1846 à l’âge de 77 ans, laissant une réputation qui tient de la légende.

FOURNIER Marcellin

Jésuite et historien, naquit en 1591, non à Tournon, comme prétend une opinion récente très contestable, mais plutôt à CEILLAC, selon le curé Albert, bien situé pour le savoir. Il fit ses études chez les jésuites et entra comme novice, en 1611, dans leur maison d’Avignon, où il devint maître ès arts. De 1613 à 1619, il professa la grammaire, puis les humanités à Roanne, étudia, de 1621 à 1625, la théologie à Dôle et fit, en 1626, son second noviciat, à Lyon, sous la direction du P. Forrier. De 1626 à 1628, il fut professeur de rhétorique à Embrun, et, en 1629, à Lyon, revint à Embrun en 1630, pour professer les humanités, passa, la même année, à Chambéry, où il fut admis à ses derniers vœux en 1632.

Nous le trouvons ensuite préfet des études et prédicateur à Chambéry (1632), confesseur et catéchiste à Montélimar (1633), préfet des études à Nîmes (1634), prédicateur à Fréjus (1635), à Nîmes (1.636), à Fréjus (1637), missionnaire à Grenoble (1637), prédicateur à Embrun (1639), à Nîmes (1641), préfet des études à Pignerol (1642), à Nîmes (1642), prédicateur à Carpentras (1646), supérieur de la mission » Trivulciana » (1647), préfet des études à Bourg, où il mourut en 1650.